清廷御膳

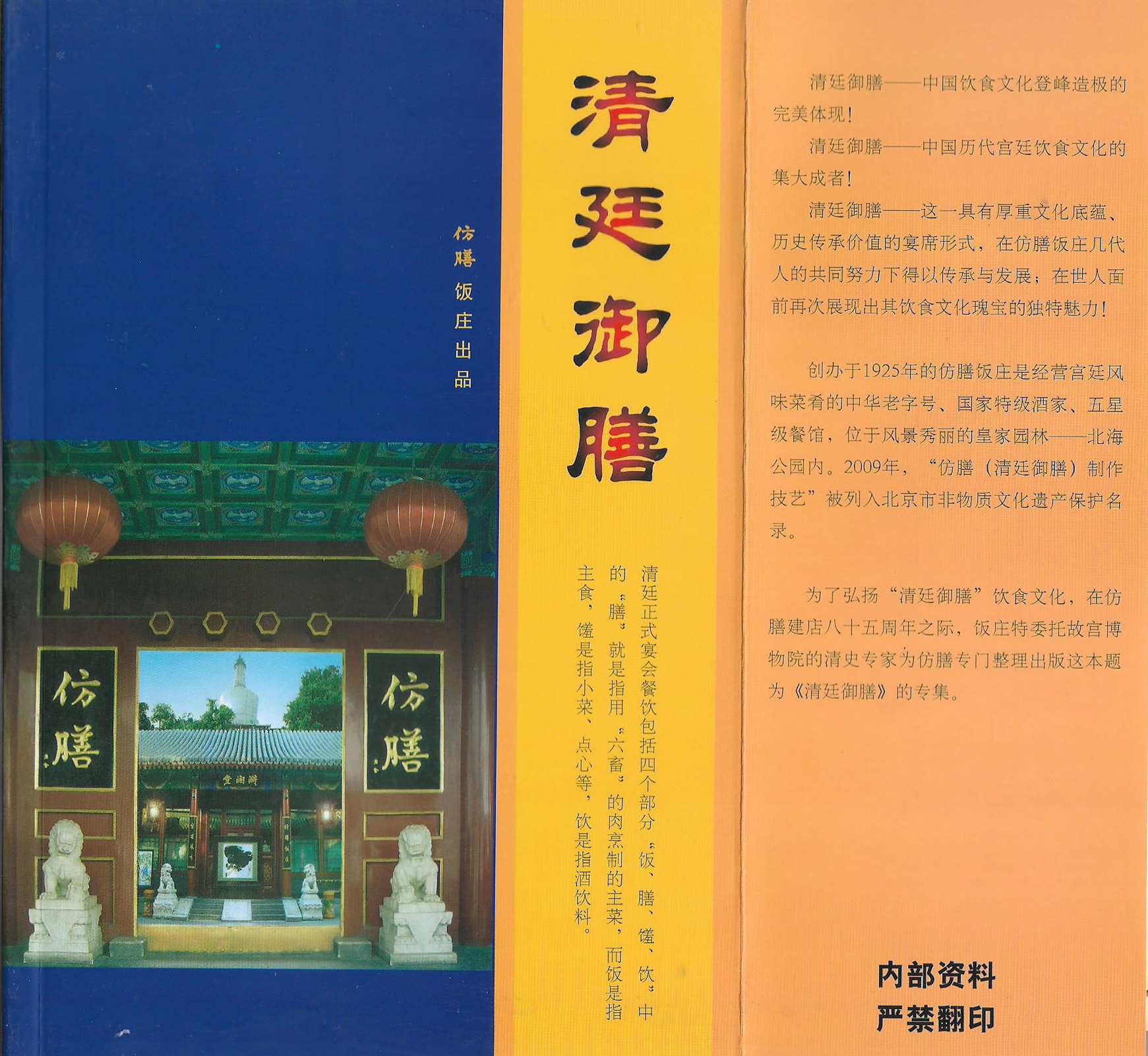

仿膳饭庄出品

清廷御膳一中国饮食文化登峰造极的完美体 现!

清廷御膳一中国历代官廷饮食文化的集大成 者!

清廷御膳一这一 具有厚重文化底蕴、历史传承 价值的宴席形式,在仿膳饭庄几代人的共同努力下 得以传承与发展,在世人面前再次展现出其饮食文 化瑰宝的独特魅力!

仿膳饭庄是经营官廷风味菜肴的中华老字号、国 家特级酒家、五星级餐馆。饭庄位于风景秀丽的皇 家园林一-北海公园内,1925年由原清宫御膳房的 几名御厨创办。取名“仿膳”,意为专门仿照御膳 房的方法制作菜点,开业至今已有85年的历史。 风雨走过八十五载,仿膳饭庄经历了不同历史发 展时期。1955年,仿膳茶社由私营改为国营,更名 为“仿膳饭庄

1959年,饭庄由公园北岸迁至琼岛漪澜堂、道宁 斋等一组乾隆年间兴建的古建筑群中。1966--1977 年,文革期间,仿膳停止营业,成为党和国家领导人 会见外宾、处理政务的场所。1978年, 北海公园重新 开放。仿膳饭庄也恢复了对外营业。2005年, 首旅集 团、新燕莎集团和全聚德集团联合重组,仿膳饭庄划 归到全聚德集团,成为首都餐饮联合舰队的一员。 仿膳饭庄非常重视非物质文化遗产的保护和传承 工作。

在几十年的经营中,饭庄始终保持了官廷风味的 特色。为了不断挖据开发官廷名菜,仿膳派人多次前 往故官博物院,在活繁的御膳档案中整理出乾隆、光 绪年间的数百种菜肴。其中风尾鱼翅、金蟾玉鲍、一 品官燕、油攒大虾、官门献鱼、溜鸡脯等最有特色, 名点有豌豆黄、芸豆卷、小窝头、肉末烧饼等。1979 年,经过挖掘、整理、仿膳饭庄在国内首家推出了清 廷御膳的代表宴席“满汉全席",引起世界各国饮食 界的广泛关注。清朝末代皇帝的胞弟溥杰先生品尝 后,写下了“正宗满汉全席”的评语。

2005年,仿膳饭庄划归全聚德集团之后,在集团 的支持和帮助下,饭庄在“申遗" 方面的工作有了新 的突破。饭庄对“满汉全席"菜品进行研发创新,在 继承原有风味的同时,根据现代人健康饮食的特点, 精选食材,加以精烹细作,推出了“满汉全席精选菜 单”,使宾客吃一餐就可领略清廷御膳的精美特色。 2007年,仿膳饭庄“仿膳满汉全席烹制技艺”被 列入区级非物质文化遗产保护名录。 2009年,饭庄采纳专家、学者的建议,将“仿膳 满汉全席烹制技艺”更名为“仿膳(清廷御膳)制作 技艺”后被列入北京市非物质文化遗产保护名录。饭 庄目前正在积极争取将该项目申报为国家级非物质文 化遗产。

为了使“清廷御膳”这一浓郁厚重的清官饮食文 化传播于世,使大家在品尝正宗传统宫廷美食的同时 真正领略中国饮食文化的博大精深,在仿膳饭庄建店 八十五周年之际,我们特委托故官博物院的清史专家 为仿膳饭庄整理出版这本题为《清廷御膳》的专集。 我们希望通过《清廷御膳》这本书能够使读者了 解清官饮食文化,了解这一宝贵文化遗产。我们也将 在扬弃中使“清廷御膳”制作技艺得到创新发展,使 中华民族的文化瑰宝流传百世,享誉世界!

2010年8月10日

首先我们要理解这个“御” 字,中国封建社会与皇帝有关的 事物,就专门用这个“御”字, 如皇帝用的东西叫“御用”,皇 帝亲笔写的东西叫“御笔” 所以,皇帝吃的东西就叫“御 膳”

那么,我们来看“膳”字,在中国最早的字 典《说文解字》中,并没有这个字。按照中国 造字“六书”来理解这个“螣”字,那它应该是 个“会意”字,“会音”字就是它以不同含义的 部首构成,通过对部首的理解就会明白这个字的 含义。“腾”字中.,自“美”字组成,oaGDc caoaococsuanoon 第一度御膳概观 uaooaou “月"字作为部首,在古代是“肉"字的变体, 善”字的意思是“好",那么, “膳"字就可 以理解为“好的肉" “好的食物” 正式的宴会餐饮包括的四个部分“饭、膳、 馐、饮”中的“膳”就是指用“六畜”的肉烹制 的主菜,而饭是指主食,馐是指小菜、点心等, 饮是指酒饮料。

“御”和“膳”字放在一起用成为一个词“御 膳”,最早是出现在《汉书》九九卷上《王莽 传》上,当时的文字是这样:“陛下春秋尊,久 衣重练,减御膳,诚非所以辅精气,育皇帝,安 宗庙也。

所以,后世皇帝吃的饭食就叫“御膳”。吃饭 叫“用膳”,开饭叫“传膳” “传膳”的意思 是,由皇帝的贴身侍卫与太监向御厨们传达皇帝 要吃饭的口信,然后,皇帝的饭食才会从御膳房 中端到皇帝用膳的地点。如果不经过传膳,是不 可以提前端至皇帝面前的。

传膳时,御膳房太监各负其责:“背桌子” 太监将3张方膳桌拼在一起,铺上带有金线绣的桌 单,其它太监手捧红色漆盒鱼贯而人,将各种菜 肴、馒头、花卷、饽饽、米饭、糕点及羹汤等迅速端上桌。待皇帝落座后,侍膳太监先查看每道 菜、汤中的银试毒牌变不变颜色,再尝一尝,发 现没问题,皇帝才拿起筷子进膳。皇帝用膳大多 一个人单独进行,没有特别旨意,任何人不能与 皇帝同桌进膳。乾隆帝经常侍皇太后用膳,体现 了对其母后的孝道与尊重。

在东汉末年“胡床” (折叠板凳)传入中原 以前,尚未发明桌椅等家具,人们是跪坐(当 时是叫跽坐)在地上,讲究的就在地上铺上 “筵 席” “筵”与“席” 都是由芦苇或竹篾编成。

筵大席小,筵粗席细,筵铺于地面,席设在筵 上。周代规定天子五重席,诸侯三重,大夫两 重。后来就把多人聚餐叫筵席,也叫筵宴。

在中国古代社会中,帝王拥有社会的一切,正 如《诗经》中所说的“普天之下,莫非王土。率 土之滨,莫非王臣。

在中国封建社会里,国家就是帝王的家天下,正因为如此,帝王也就拥有 最大的物质享受。他们可以在全国各地搜罗奇珍 异品,役使天下名厨,集聚天下美味。经过历代 御厨的卓越创造,到了清代,宫廷御膳终于将中 国饮食文化推至登峰造极,成为历代宫廷饮食文 化的集大成者。

从烹调技法上来看,清代宫廷御膳尽管以炒 蒸为主,同时兼用炖、烀、焖、煮、烤、炸、 煨、氽、涮、爆、熏、熘、酿、拌等烹调方法。 如果从风味上说,清代宫廷御膳主要是以山东 风味、满族风味和苏杭风味这三种各具特色风味 菜的基础上发展而来。山东风味是对明代宫廷御 膳的继承,满族风味则是清代统治者自己民族的 传统风味,而苏杭风味是从乾隆皇帝多次到江南 的苏杭地区南巡后引人宫廷的新风味。

如果从烹饪的食材来说,清代宫廷膳食较之其 他各代,所用野味更多,尤其是在早期,这种特 点就更为鲜明。这是由于其统治者肇兴于白山黑 水的缘故,那里的野味曾经是他们赖以生存的必 要食物,即使入关后,其早已形成的饮食习惯难 以改变。从清中期开始,燕窝成为宫廷膳品大量 膳 使用的食材,晚清时期,海鲜品才大量使用。清廷诚 膳网 到清末,宫廷菜品的命名越趋赋子文化的内 肉,比如用不同的膳品拼成“江山方代”“江山 方年” “天下太平” “万寿无疆” “白猿献寿” “寿比南山”“庆寿双全” “五谷丰登”“迎喜 多福” “洪福万代”“迎寿多福”“万福万寿” “膺寿多福” “膺喜多福” “庆贺中秋” “庆贺 新年” “庆贺端阳” “喜寿平安” “艾叶灵符” “蟾宫折桂” “龙凤呈祥” “龙凤双喜” “乾泰 坤和”等,使得整个宴席的文化品位得到升华。

皇帝的御膳,从总体上说,也是与老百姓一 样,一种是自家的家常饭,一种是宴会。但是, 在叫法上是要与老百姓有所区别,日常饭食叫 “常膳”,宴会叫“练宣,并月,筵宴根据不 同的対象,区分出木白れめ2nて自a形北、挙 行的地点也不同。膳

除了宫中分别承 办满席、汉席外,民 间往往把满汉席揉在 一起,以至于出现后 来的满汉全席一词, 其实,这实在是后人 对乾隆时期的袁枚与李斗书中记述的误解或是演 绎。

清代美食家甚或可以说是古代食圣袁枚,在 乾隆五十七年(1792年)刊印有《随园食单》 一书,在其《戒俗套》一节中这样记述道: 今 官场之菜,名号有‘十六碟、八簋、四点心' 之 称;有‘满、汉席'之称;有“八小吃’之称; 有‘十大菜’之称,种种俗多,皆恶厨陋习,只 可用之于新亲上门。上司人境,以此敷衍,配上 椅披、桌裙、插屏,香安三提百拜方称。若家 居欢宴,文酒开筵,安可用些平套找1"其实, 这里他是一种批判的口吻。

而他在《本分须知》中则文记述道:“满洲 菜多烧煮,没人果多羹伤。童而习之,故擅长 也。汉请满人满请汉人,各用所长之菜,转觉入 口新鲜,不失邯郸故步。今人忘其本分,而要格 外讨好。汉请满人用满菜,满请汉人用汉菜,反 致依样葫芦,有名无实,画虎不成反成犬矣。秀 才下场,专作自己文字,务极其工,自有遇合。 若逢一宗师而模仿之,逢一主考而模仿之,则掇 皮无真,终身不中矣。”在这里,他是明确分出 满菜与汉菜的,那么,前面的一条就是指“满、 汉席”而非“满汉席”,即是“满席”与“汉 席”

比袁枚的著作稍晚记述的,是乾隆时期的扬 州人李斗在他的《扬州画舫录》一书中,记载有 “满汉席” 一词: “上买卖街前后寺观皆为大厨房,以备六司百 官食次:

第一分头号 五簋碗十件:燕窝鸡丝汤、海参汇 (絵) 潜筋、鮮軽要ト聖薬、海帯諸駐薬、他 鱼汇(烩)珍珠菜、淡菜虾子汤、鱼翅螃蟹羹、 蘑菇煨鸡辘轳锤、鱼肚煨火腿、鲨鱼皮鸡汁类、 血粉汤一品级汤饭碗。

第二分三号五藏而十体,㎜量告花(烩)熊 掌、米槽现唇、培胭微的后,然驼峰、梨片伴果 子理、然施尾、虾鸡片汤,成指片于、风羊片 子、兔脯、奶房签一品级汤饭碗。

第三分细白羹碗十件:猪肚假江瑶鸭舌羹、鸡 笋粥、猪脑羹、芙蓉蛋、鹅肫掌类、糟蒸鲥鱼、 假班鱼肝、西施乳、文思豆腐羹、甲鱼肉片子 汤、茧儿羹一品级汤饭碗。

第四分毛血盘二十件:缨炙、哈尔巴、小猪 子、油炸猪羊肉(二件)、挂炉走油鸡鹅鸭(三 件)、鸽雁、猪杂什、羊杂什、燎毛猪羊肉(二 件)、白煮猪羊肉(二件)、白蒸小猪子小羊子 鸡鸭鹅(五件)、白面饽饽卷子、十锦火烧、梅 花包子。

第五分洋碟二十件:热吃劝酒二十件、小菜碟 二十件、枯果十彻桌、鲜果十彻桌。 所谓满、汉席也。

后来的人们,似平是误读了原始的史料,就把 它演绎成了“满汉全席”一词。

真正见诸文截记我的制词,较早的是 清末小说比我的满仅全而自发表于光绪 十八年(1892年)《海上奇书》上,每期发表两 回。在该书第十八回中,出现了“满汉金席”一 词,其中有“倪末两家弟兄搭李实夫叔侄,六个 人做东,请于老德来陪客。中饭吃大菜,夜饭满 汉全席。

从前面的叙述可见,满汉全席与官廷御膳并不 等同,不是最高等级的国宴。但是,二者还是有 着必然的联系。满汉全席的主要膳品与清末同治 光绪以来的“添安膳”极为相似。

如同治八年(1869年)十月初十,是慈禧太后 的圣寿节(皇太后生日叫圣寿节),这一天具体是:

进皇太后膳 一桌, 照此添安晚膳一样,随克食二桌,二皇太 后(指怒安,您德)果桌一桌二十三品。

我们再看一下平时不是节日时的“添安膳” 选择光绪二十年(1894年)只月二十五这一天。

进圣母皇太后(圣母皇太后就是慈禧,实际上慈安皇太后在光绪七年暴死)早膳一桌、果桌一桌,照此添安早膳一样,多中碗四品、碟菜二品、克食二桌、蒸食四盘、猪肉四盘、羊肉四盘。

由以上举例可见,这些膳品与现今的满汉全席就已经很接近了。